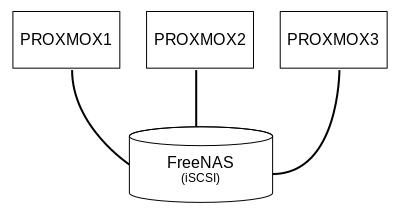

3台の PROXMOXサーバーを纏めてクラスター環境にします。

「PROXMOX9 クラスター 1」で、PROXMOXクラスター環境を設計し、

「PROXMOX9 クラスター 2」で、FreeNASを使って iSCSIの共有ディスクを作り、

「PROXMOX9 クラスター 3」で、PROXMOXサーバーを 3台作りました。

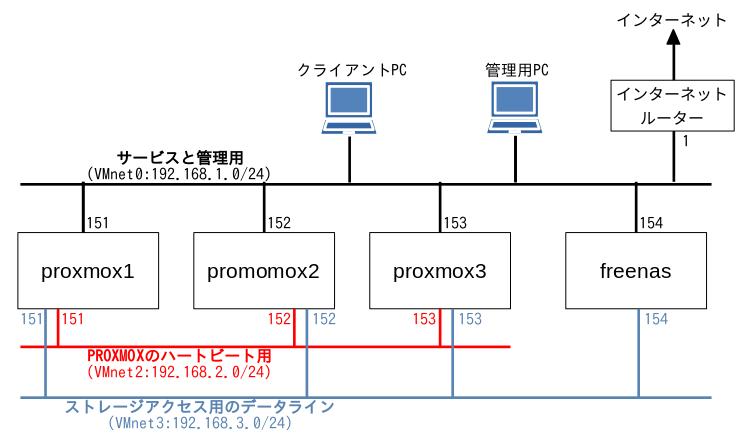

ここまででこんな環境ができあがっています。

ここではいよいよクラスター環境を作ります。

全てWEB管理画面からの操作でできるので結構簡単です。

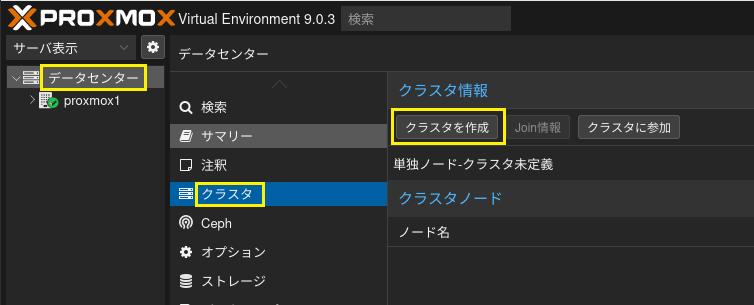

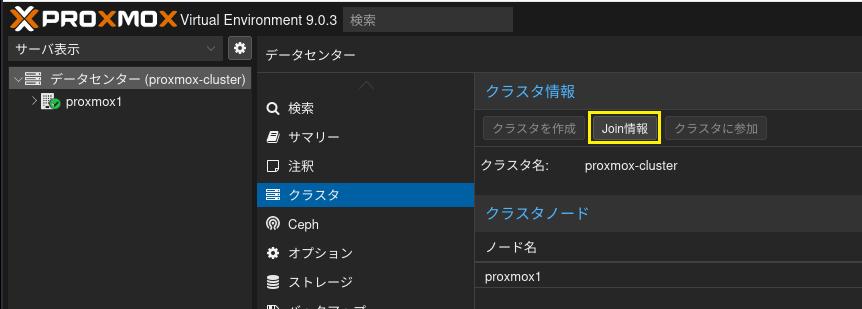

まず 1台目(proxmox1)の WEB管理画面にアクセスします。

左のツリーで [データセンター] を選択し、[クラスタ] を選択したら、

クラスタを作成を押します。

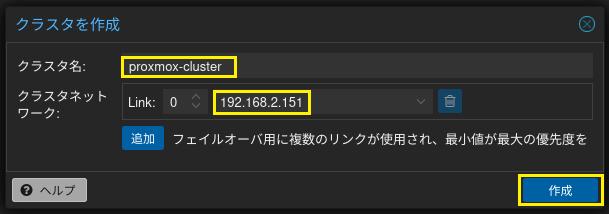

[クラスタ名:] は他のクラスタと区別するための名前で任意のもので構いません。

[クラスタネットワーク:] はこのクラスタに所属する PROXMOXサーバー同士が通信し合うネットワークで、ここでの設計では VMware Workstation Proの [VMnet2](上の図の赤い線)を使います。

[proxmox1]サーバーでは [192.168.2.151] が該当します。

作成を押します。

この環境では VMnet2 しか使ってないので他の選択肢がありませんが、本番環境ではこのラインも多重化します。

ネットワークが 1本切れてしまっただけで PROXMOXのサーバー間連携が切れてしまうことを防ぐためです。

複数のネットワーク結線をしたお金持ちサーバー間であれば、ここに [Link 1] など登場することになるのでしょう。

コストダウンのため無理やり VMnet0・VMnet3 に相当するネットワークを使うことも可能だとは思いますが、別にしといた方が障害時の対応は楽ですね。

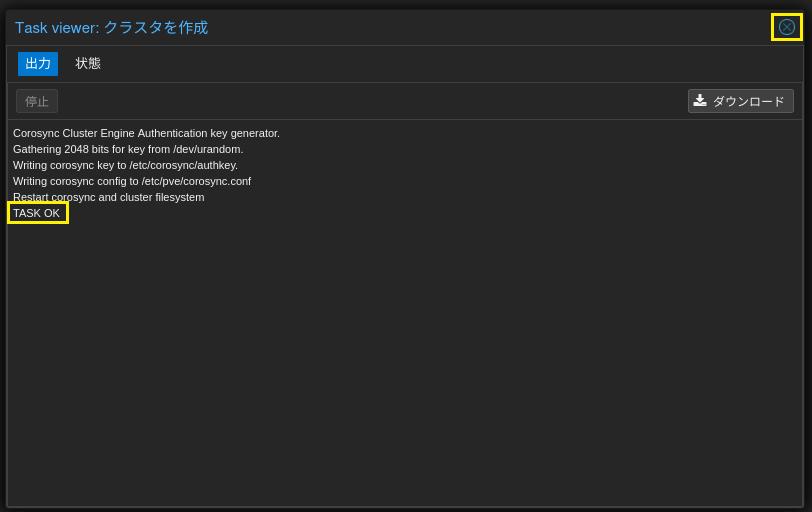

[TASK OK] になるまで待って、×で閉じます。

これで [proxmox-cluster]クラスターという枠ができました。

次は [proxmox2]サーバー・[proxmox3]サーバーをこのクラスターに参加させます。

再び [proxmox1]サーバーの WEB管理画面です。

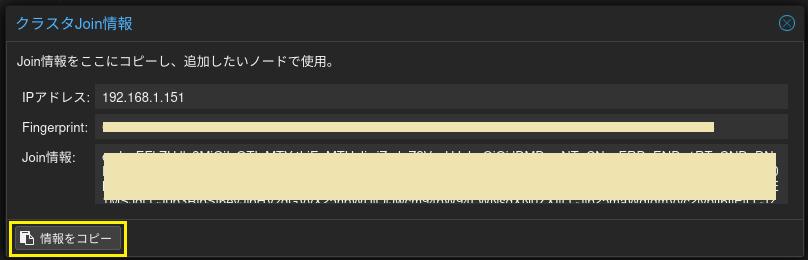

Join情報を押します。

情報をコピーを押すと、[Join情報:] の内容がクリップボードに入ります。

これを [proxmox2]サーバー・[proxmox3]サーバーで使います。

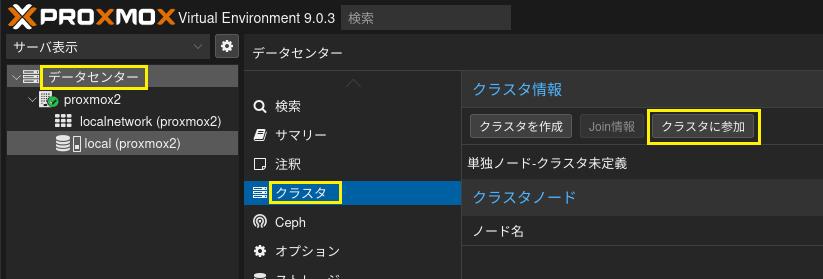

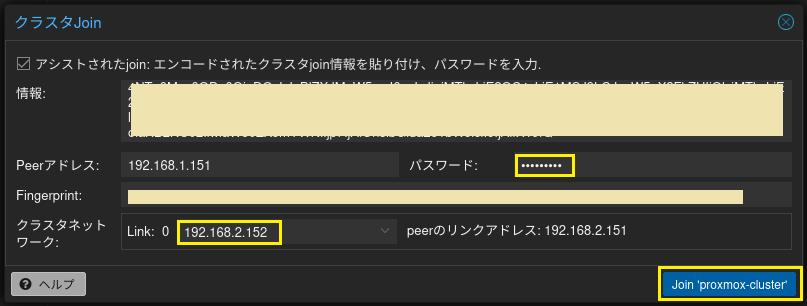

[proxmox2]サーバーの WEB管理画面にログインします。

左のツリーで [データセンター] を選択、[クラスタ] を選択して、クラスタに参加を押します。

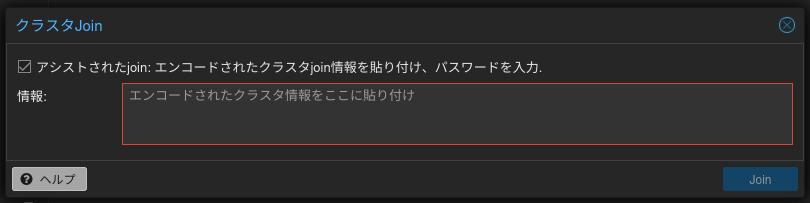

この画面になるので、[情報:] の枠に、先程コピーした join情報を貼り付けます。

画面がこう変わるので、

[パスワード:] に [proxmox1]サーバーの [root]ユーザーのパスワードを入力、

[クラスタネットワーク:] には上の図の赤線のネットワーク(VMnet2)に繋がっている [proxmox2]サーバーのネットワークインターフェイスの IPアドレスをプルダウンから選択し、

Join 'proxmox-cluster'を押します。

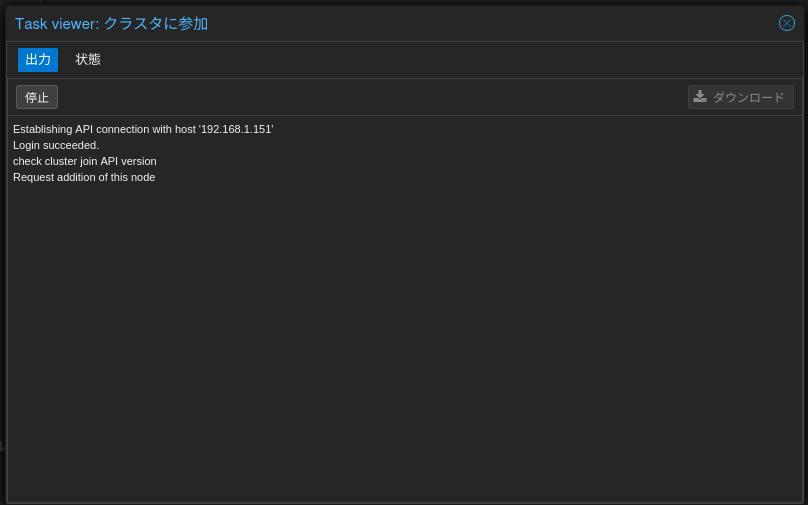

サブ画面が出て [Join Request OK] となったら良いはずなのですが、このまま先に進まないようです。

メイン画面ではこれが出たまま消えません。

一方で [proxmox1]サーバーの画面では [proxmox-cluster]クラスタにしっかりと [proxmox2]サーバーが現れています。

詳細までは捉えられてないのですが、[proxmox1]サーバーにおいてはクラスター作成時にこのオレオレルート証明書が作り直されるようです。

[proxmox2]サーバーのようにクラスターに「参加」するサーバーでは、クラスター間で共有している PROXMOXの独自ファイルシステムを通してそのオレオレルート証明書を利用しているようです。

そのため [proxmox2]サーバーの管理画面に接続していた既存の httpsセッションはクラスター参加と同時に暗号鍵の不一致から切れてしまうと理解しています。

以前のバージョンからこのクラスター参加時の問題はコミュニティでも取り上げられているようで、バージョン毎に対応策が違っていて混乱するので改善か、分かりやすい説明が望まれる箇所です。

少なくとも GUI利用していて動作が止まるとかエラーが出るのを正常動作にしないで欲しい。

Ver.9では次の対応で問題は無いようですが…。

[proxmox2]サーバーの管理画面でF5を押してリロードしてやると、初期ログインの時と同じように「怪しいサイトだけど続行するか」(要するに再作成されたオレオレ証明書を認めるか)を聞かれた後にログインし直す手順となりました。

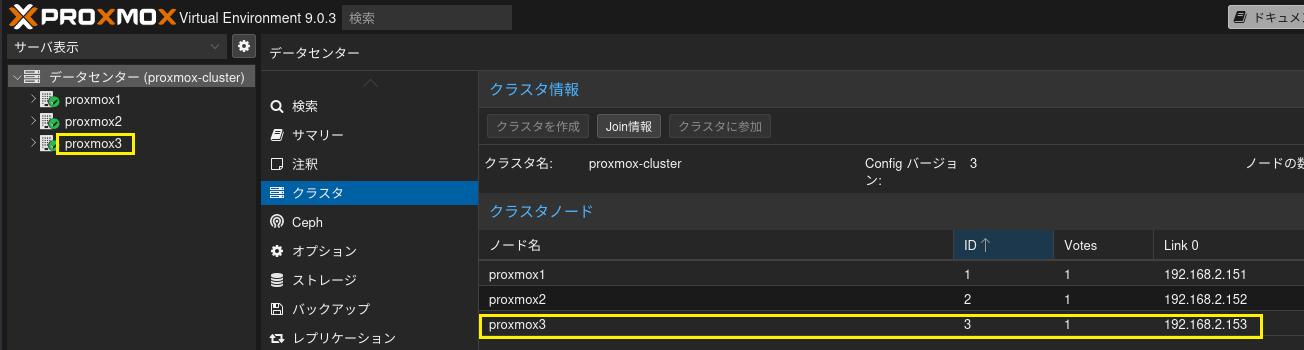

そうすると普通に [proxmox-cluster]クラスタに参加できてる絵面になりました。

これでクラスターへの参加はできているようです。

[proxmox3]サーバーで参加作業をしたところ、[proxmox2]サーバーのときと同じでした。

結果オーライでイイ感じじゃないでしょうか。

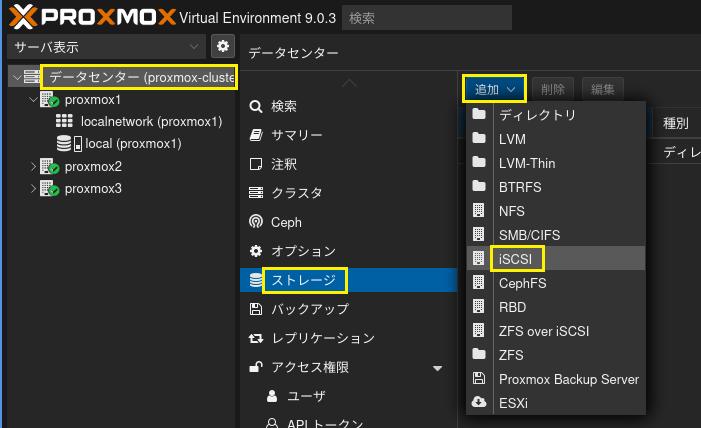

このクラスタに iSCSIの共有ディスクを繋ぎます。

クラスタ下ではどのサーバーでも作業可能なんですが、とりあえず [proxmox1]サーバーで作業します。

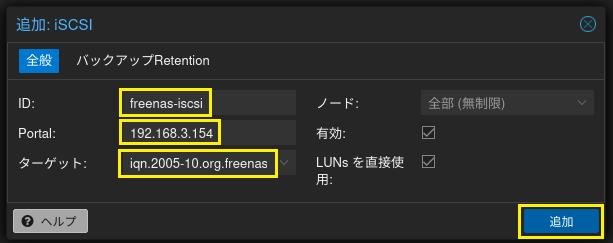

[データセンター] - [ストレージ] と選択し、追加を押すとメニューが出ますので、[iSCSI] を選択します。

この画面になりますので、

[ID:] は他のストレージと区別できるものを任意で、

[Potal:] には iSCSIデバイスのポータルの IPアドレスを入力します。

上の図では青い線のネットワーク(VMnet3)に繋がっている [192.168.3.154] になります。

IPを入れると、[ターゲット:] にポータルから参照できるターゲットが自動で出てきますので、FreeNASの共有設定に出てきたものを選びます。

(この環境では 1つしかない)

追加を押します。

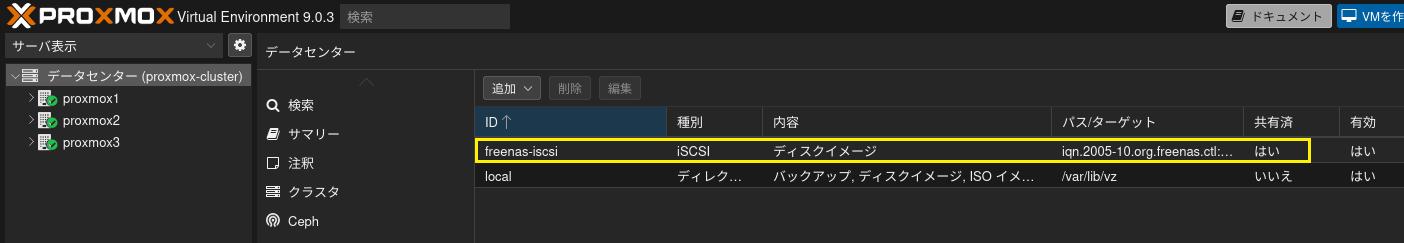

[データセンター] - [ストレージ] に FreeNASで作った iSCSIデバイスを登録できました。

この図のようになりましたので 3台のサーバー全てから使うことができます。

これで仮想基盤のクラスター環境としてはできあがったのではないかと思います。

次回は仮想マシン(VM)を作成して Windows Server 2025をインストールしてみます。

「PROXMOX9 クラスター 5」につづきます。

英語書籍だと 2025年刊のものがあって、世界にはまだこういうのを書いてくれる人がいるんだなぁと思いました。

ニッチなインフラ基礎の情報に関しては日本はもうダメそうで、技術書典あたりで探すしかなさそうです。

機械翻訳を噛ませてどれだけ正しい情報になるかも怪しいですし、英語が必須になってきましたね。